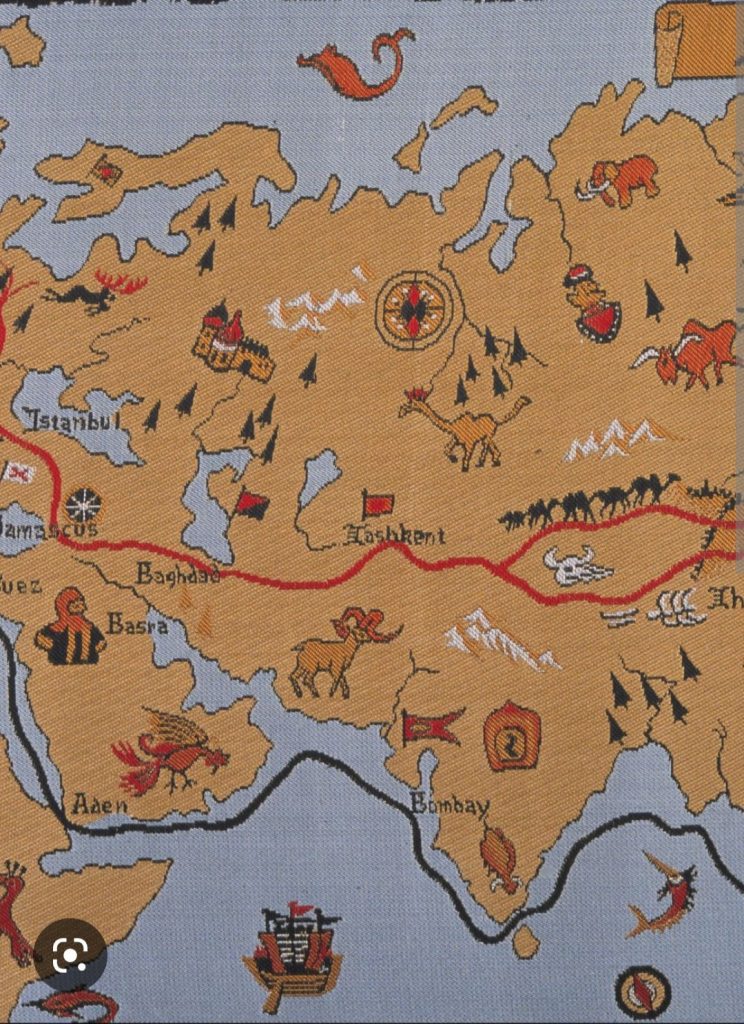

La Route de la Soie s’étendait sur plus de 8 000 km. Elle était un ancien réseau de routes reliant les mondes oriental et occidental, de l’Asie à la Méditerranée.

Son influence s’exprime résolument dans l’ancien nom grec de la Chine : « Serica », qui signifie littéralement « Pays de la Soie ».

Utilisée du IIe siècle av. J.-C. au XVe siècle, La Route de la Soie permis de relier de nombreuses civilisations à travers l’Asie, la Perse, l’Arabie, l’Afrique de l’Est et l’Europe du sud.

Les marchands, les diplomates, les nomades, les guerriers et la mort ont parcouru ses chemins.

En tant que réseau commercial majeur, cette voie a transformé le monde. Les échanges furent nombreux. Une multitude de produits, de technologies, d’idées et de maladies y ont été partagés. Mais qu’échangeait-on sur cette route ?

La Route de la Soie et produits de luxe

Comme son nom l’indique, l’un des articles les plus importants échangés le long de la Route de la Soie était en effet la soie. Produite presque exclusivement en Chine dès 3000 av. J.-C., la soie est rapidement devenue l’un des produits les plus recherchés au monde.

Très précieux mais léger, c’était le produit idéal pour parcourir des milliers de kilomètres de la Chine à l’Europe. Elle a habillé les plus riches et les plus prestigieux personnages occidentaux et orientaux.

L’ancienne élite romaine, en particulier, adorait la soie. Elle l’échangeait contre sa célèbre verrerie, retrouvée plus tard dans les tombes de membres estimés de la société chinoise, coréenne et japonaise.

Beaucoup d’autres produits de luxe y ont trouvé leur chemin. La jade, prisée dans la tradition rituelle chinoise, provenait du royaume iranien de Khotan. Quant aux épices, elles étaient originaires d’Indonésie et d’Inde. Ces échanges commerciaux ont transformé les cultures culinaires occidentales.

Les avancées technologiques

Les commerçants de la Route de la Soie vendaient des produits de luxe. Ils échangeaient également des produits de pointe très prisés pour leur utilisation dans la guerre, l’exploration et les activités intellectuelles.

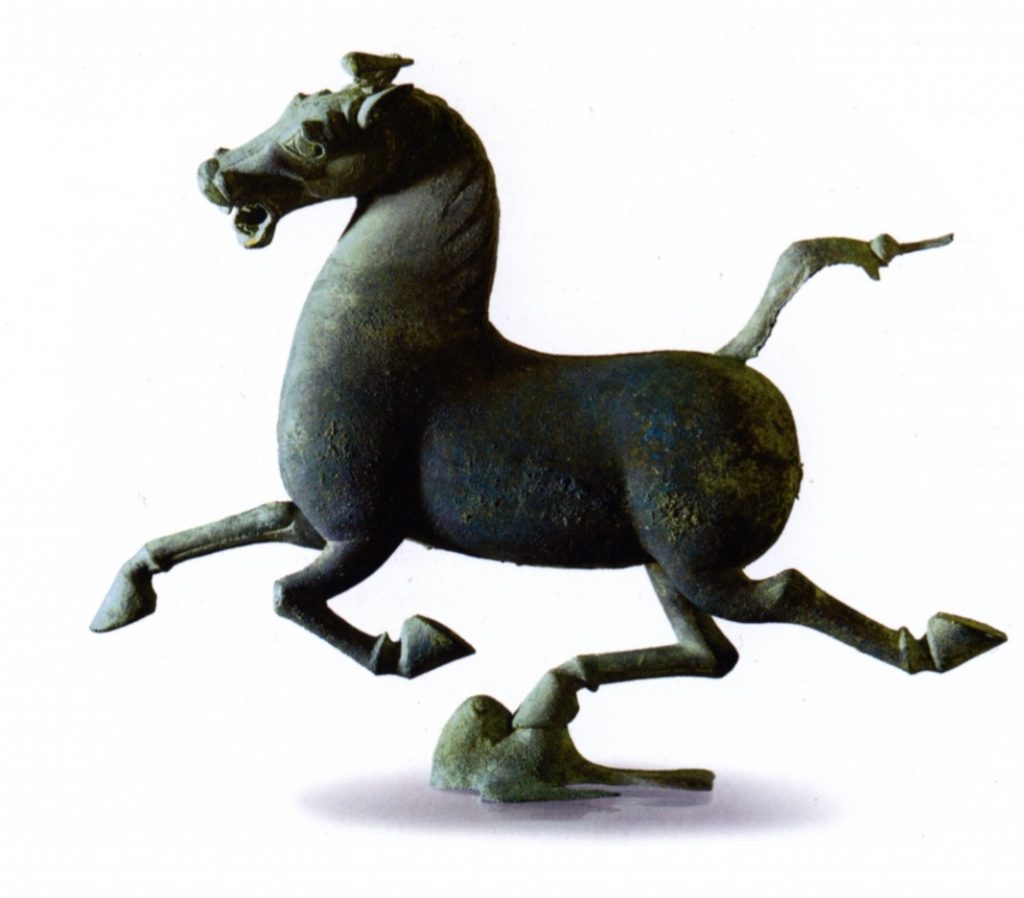

Aujourd’hui, on pense que la Route de la Soie servait initialement le désir chinois d’acquérir les chevaux grands et puissants spécialement élevés par le royaume indo-grec de Dayuan en Asie centrale. Surnommés « chevaux célestes » par l’empereur Wu (156-87 av. J.-C.), les Chinois recherchaient ces puissants animaux pour leur art de la guerre. Après avoir envahi Dayuan, la Chine a exigé un tribut annuel de 2 chevaux. Les chevaux étaient un aspect essentiel de la guerre chinoise. Leur présence aux côtés des soldats de l’armée de terre cuite, construite au 3ème siècle avant JC, le prouve aisément.

La chine a également échangé la soie avec d’autres peuples nomades de la steppe d’Asie centrale, contre des équipements, telles que les premières selles.

Le commerce de la poudre à canon, inventé en Chine vers 1000 av. J.-C. allait changer à jamais le visage de la guerre occidentale.

L’un des biens les plus influents échangés était le papier. Inventé en Chine au IIe siècle, il s’est rapidement répandu en Asie aux côtés du bouddhisme. Puis, il a été introduit dans le monde islamique au VIIIe siècle. Enfin, il a finalement atteint l’Europe aux XIIe et XIIIe siècles.

L’invention de l’imprimerie, méthode d’enregistrement et de diffusion de la connaissance, aura un impact considérable sur le monde et ouvrira la voie à l’ère moderne.

Le savoir et la religion

Les objets et la technologie étaient échangés régulièrement sur la Route de la Soie. Mais les idées et les connaissances voyageaient tout autant.

L’explorateur vénitien Marco Polo a parcouru la route de la soie de l’Italie à la Chine, aux côtés de son père, pour arriver à la cour de Kublai Khan en 1275. Lorsqu’il est retourné en Europe, il partagea ses expériences, élargissant ainsi les connaissances de l’Occident sur l’Asie et la géographie du continent. On prétend qu’il est resté tellement longtemps en Chine qu’il en oublia sa langue natale, l’italien.

De même, Ibn Battuta a parcouru la Route de la Soie depuis Tanger, au Maroc jusqu’à la Chine et l’Inde. Ses écrits sont relatifs aux climats sociaux, religieux et économiques qu’il y a rencontrés.

La nature universelle des routes a permis la propagation, l’échange et la prospérité des religions.

Le bouddhisme a connu un succès particulier. S’étendant d’abord dans l’empire Kushan d’Asie centrale aux Ier-IIIe siècles avant d’atteindre la Chine, où il a revigoré le confucianisme et le taoïsme. Il est devenu une présence spirituelle intégrale. Sur les 18 écoles bouddhistes d’interprétation, 5 ont été créés le long de la Route de la Soie.

La première communauté musulmane est née en Arabie au 7ème siècle. La foi islamique a été diffusée par les voyageurs, les mystiques, les prédicateurs et les marchands pour s’étendre à de nombreuses communautés d’Asie centrale. Bagdad devient capitale de l’Empire en 762. Elle est vue, dès lors, comme un centre de prouesses culturelles, scientifiques et philosophiques. Son arrêt urbain sera le plus important le long de la route de la soie.

Le christianisme fera une entrée fracassante dans une région où rien ne le predisposait à s’implanter.

La peste sur la Route de la Soie

Bien que la Route de la Soie ait favorisé une nouvelle interconnexion, tout ce qui a traversé ses voies tentaculaires n’a pas entraîné que du progrès.

Permettant une grande facilité de déplacement, elle a facilité la propagation de l’un des fléaux les plus dévastateurs de l’histoire de l’humanité : la peste.

Atteignant son apogée entre 1347 et 1351, la mort noire s’est propagée rapidement. La Route de la Soie ne consistait pas en une seule piste mais en d’innombrables routes reliant villages, villes et avant-postes connus sous le nom de caravansérails. C’était des lieux de repos, d’échange, de partage et commerce.

Ce flux constant de commerçants a contribué à la propagation de la pandémie à travers les continents. Ce qui a incité les dirigeants à affiner les mesures de santé publique. À Venise, les navires et les voyageurs suspectés d’infection devaient s’isoler pendant 40 jours avant d’entrer dans la ville. Cette période de 40 jours, se traduisant par quarantena en langue vénitienne, a été transmise à travers les siècles pour nous donner notre mot moderne « quarantaine ».

Ainsi, tout change et rien ne change. La pandémie du Covid n’a rien apporté de neuf.